研究開発色のおはなし

関西ペイントの塗料の色彩開発において、最先端を走る自動車のボディーカラーの開発現場では、皆さんが学校で習った色の3要素である色相(色合い)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)だけではなく、光輝感、深み感、透明感、高級感などの「質感」や微妙な色調変化などの「表情」が求められ、新しい意匠開発にむけて努力が積み重ねられています。そんな、関西ペイントの色彩開発に基づく情報の一部を知っていただき、色を楽しむきっかけにしていただければ幸いです。

GLOBAL TREND COLOURS

-

GLOBAL TREND COLOURS 2025-26

今期のグローバルカラーコンセプトは「GOING THROUGH」です。

GLOBAL TREND COLOURS

急速的に変化する社会で私たちは喜びや熱狂など人間らしい感情に浸ることを求めています。同時にAIやテクノロジーを使い、さまざまな社会課題に力を合わせて立ち向かおうとします。コンフォートゾーンの内外を行き来しながら前進する動きを表現した6色のトレンドカラーをご提案します。

バックナンバー

- GLOBAL TREND COLOURS 2023-24

今期のグローバルカラーコンセプトは「RE」です。

社会課題を解決し、再生・再構築を試みる人々の姿は私たちを勇気づけ、希望を取り戻す大きな力を持っています。過去から学び、より高みを目指す私たちにエールを届けてくれる6色のトレンドカラーをご提案します。 - GLOBAL TREND COLOURS 2022-23

今期のグローバルカラーコンセプトは「Take me there」です。

個人から地球規模までさまざまなレイヤーと課題が顕在化したポストコロナの時代に行きたい場所やなりたい自分に導いてくれるような6色のトレンドカラーをご提案します。 - GLOBAL ADVANCED COLOURS 2021-22

今期のグローバルカラーコンセプトは「Into the symmetry」です。

より美しく心地よいバランス(シンメトリー)の世界を目指す動きから生まれたモビリティ向けのカラーを開発しました。 - GLOBAL ADVANCED COLOURS 2020-21

2020-21年のコンセプトは「Alone but not Lonely」です。

一人を楽しみたいけれど、社会貢献することで社会とも繋がっていたいという動きから生まれたテーマに基づいて自動車向けカラーを開発しました。 - GLOBAL ADVANCED COLOURS 2019

2019年のコンセプトは「Self-centric」です。

「自己中心的に生きることが可能になる時代」に相応しいテーマに基づいた自動車向けカラーを開発しました。 - GLOBAL ADVANCED COLOURS 2018

2018年のコンセプトは「What's Happiness?」です。

「自分にとって何が幸せかを改めて考える時代」に相応しいテーマに基づいた自動車向けカラーを開発しました。

光と色

光と色 ニュートンと色の科学

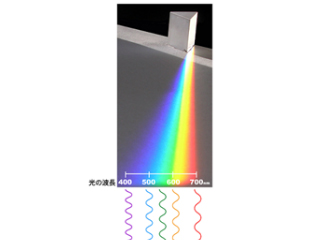

「光」と「色」について、はじめて科学的に研究したのはニュートンです。太陽光をプリズムに通すと7色に分かれますが、一旦分かれた色を取り出し、それをさらにプリズムに通しても色は変化しないことや、プリズムを逆に通すと光が集まって、もとの白色光に戻ることから、ニュートンはプリズムが光に色を付けるのではなく、白色光がもともと7色の光(スペクトル)を含んでいることを初めて証明しました。色は7色の光(スペクトル)それぞれの吸収と反射によって見えるようになるのです。

プリズムによる分光と光の波長

プリズムによる分光と光の波長レイリー散乱

海の中

海の中

飛行機から見た青い空

飛行機から見た青い空

空の青さは、空気中の塵や水滴ではなくて、まさしく空気そのもの(空気の分子)による光の散乱によるものであることが発見されました。レイリー散乱と呼ばれるこの理論によれば、光の波長よりも小さな粒子による光の散乱は、短い波長の光(青)の方が長い波長の光(赤)よりも約10倍散乱されやすいので、空は青い散乱光によって青く見えているのです。

因みに海の青さはレイリー散乱によるものではなく、水がわずかに赤い光を吸収してしまうからです。

飛行機から見た青い空

飛行機から見た青い空

海の中

海の中

ミー散乱

光の波長と同じくらいの大きさの粒子による光の散乱をミー散乱と呼びます。ほとんど波長に依存せず均等に光が拡散するため白く見えます。空に浮かぶ雲の場合、太陽の光を均等に散乱することで白く見えるのです。

空に浮かぶ白い雲

空に浮かぶ白い雲光の混色

光の混色は「加法混色」の原理に従います。「光の3原色」である赤、青、緑を使ってさまざまな色が再現でき、3色とも重なると白になります。このような原理を使って色を作り出しているもっとも身近なものがテレビなどのディスプレイ画面でしょう。

光の混色は加法混色です。すべての色が重なると白になります

光の混色は加法混色です。すべての色が重なると白になります塗料の混色(パール塗色は加法混色)

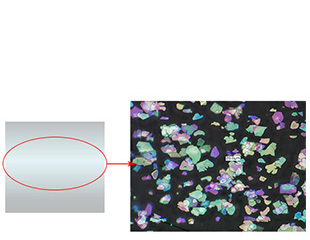

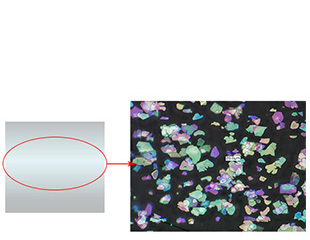

ホワイトパールはRGB(レッド・グリーン・ブルー)のフレークが混ざって白を発色している

ホワイトパールはRGB(レッド・グリーン・ブルー)のフレークが混ざって白を発色している

減法混色(左)と加法混色(右)

減法混色(左)と加法混色(右)

色の混色は「減法混色」の原理に従い、「色の3原色」である シアン・イエロー・マゼンタ を使って色を再現し、こちらは3色とも重なると黒くなります。印刷物などを顕微鏡で見ると3原色の点の集まりでできていることが分かります。

塗料の混色は、絵の具の混色と同じで「色の3原色」による「減法混色」の原理が基本的に働いています。ところが、自動車用塗料などでよく使われるパール顔料(光輝性色材)は、微視的には輝く光の点ですので、光の混色と同様に「加法混色」の原理に従うことになります。例えば、赤パールと緑パールを混合すると、赤い輝きと緑の輝きが混合しやや黄味のシルバーになるのです。このように色彩開発の分野では混色の原理を巧みに活かしながら色の開発に取り組んでいます。

減法混色(左)と加法混色(右)

減法混色(左)と加法混色(右)

ホワイトパールはRGB(レッド・グリーン・ブルー)のフレークが混ざって白を発色している

ホワイトパールはRGB(レッド・グリーン・ブルー)のフレークが混ざって白を発色している

光源の種類

私たちの周囲には、電球だけでなく、LED、レーザー光など、目的に応じて利用できる多様な光があります。太陽光は可視光領域の波長の光をすべて含んでいますが、光源によっては特定の波長の光を多く含んでいるものがあり、例えば昼光色蛍光灯の下と水銀灯の下では見え方がだいぶ異なります。これはそれぞれの光源が赤い光の成分をどのくらい含んでいるかでものの色が変わって見える例です。水銀ランプは赤い光を殆ど含んでいないので、バナナもオレンジも同じ色に見えてしまいます。

いろいろな光源下で色を観察してみました

いろいろな光源下で色を観察してみました構造色

構造色とは、光の波長あるいはそれ以下の細かな構造をもつことで光の干渉や散乱などの光学現象を起こして着色された色を指します。よく知られた構造色の一つとして「玉虫色」があります。構造色はその色を構成する「形」が変わらない限り色を失うことがありません。一方、光の入射角度が変化すると周期構造と一致する光の波長が変わるので光の角度や見る角度で色が変化するのです。

角度により色が変化するモルフォ蝶

角度により色が変化するモルフォ蝶見えない光の特徴

電磁波のうち、ヒトの目で見える波長のものは可視光線、可視光線より波長の短いものは紫外線、長いものは赤外線と呼ばれます。紫外線は非常にエネルギーが強く、それを利用して樹脂を硬化させ、電子回路を形成するために使われるフォトレジストや、熱を加えずに瞬間的に塗料を硬化させることができるUV硬化塗料などが開発されています。

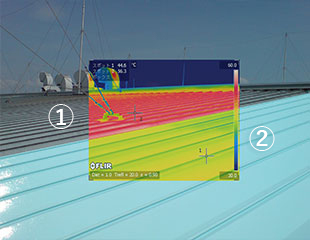

一方、赤外線は温熱作用があり、それを効率よく反射し屋根や路面の温度上昇を抑制する遮熱塗料などが開発されています。

①通常塗装;温度が高い(赤色)

①通常塗装;温度が高い(赤色)②遮熱塗装;温度が低い(黄色)

自動車の色に使われる材料と技術

白の原理

透明な粒子や繊維が集まると、その表面で光をいろいろな方向に反射するため白く見えます。材料と周囲の屈折率差が大きく、粒子が小さいほど白くなります。

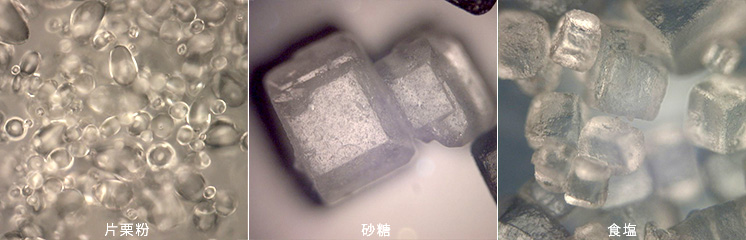

例えば砂糖や食塩、片栗粉などを顕微鏡で見てみると透明な結晶であることが分かります。片栗粉のほうがより白く見えるのは 粒子が小さいためです。

片栗粉→砂糖→食塩

片栗粉→砂糖→食塩二酸化チタン(チタン白)

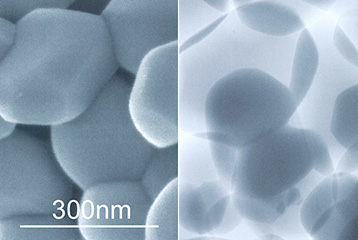

チタン白とは白い顔料で、その粒子は最も効率よく光を反射(散乱)する大きさで作られています。非常に細かい粒子(粒径0.2ミクロン程度)であるため光学顕微鏡で観察しても白く見えるだけですが、電子顕微鏡を使って反射・透過で観察すると透明に見えます。

塗料の基本的な材料として自動車塗装だけでなく、橋や建築物の塗装、家電など広い範囲に使われ、光触媒としての応用も研究され幅広く使用されています。

「電子顕微鏡」による観察

「電子顕微鏡」による観察化学の青

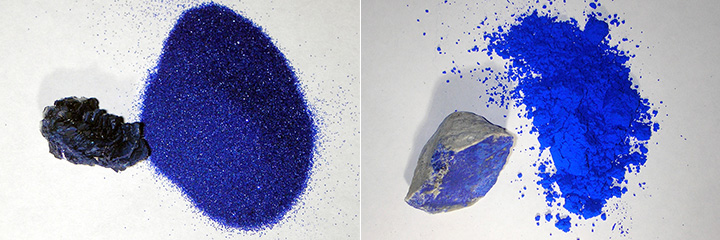

最初に作られた人工の青はプルシアンブルーといわれています。日本で紺青と呼ばれるこの顔料の組成はフェロシアン化第二鉄ですが、 江戸時代から藍とともに使われ、現在でも印刷インキに使用されています。

19世紀のはじめにアルミニウムとコバルトの複合酸化物であるコバルトブルーが開発され、ついでフランスでウルトラマリンが化学合成され、青を多量に得ることができるようになりました。 現在私たちの周囲にある印刷物やプラスチックや塗装の青には、必ずといっていいほど銅フタロシアニン顔料が使われ、青から緑の色域の顔料はフタロシアニンがほぼ必ず含まれています。 他にフタロシアニンは銅以外の金属と組み合わせて、着色剤としての用途以外に機能材料としての用途が広がっています。例えば有機感光体や光増感剤として太陽光発電や医療用増感剤などの用途で活用されています。

「顔料比較」左:天然群青 右:合成群青

「顔料比較」左:天然群青 右:合成群青黒の秘密

砂やアスファルトなどが水を吸うと黒く見えます。これは、濡れることによって光の表面反射が抑えられ、光が内部に浸透するからです。内部に入り込んだ光は、反射を繰り返すたびに光が吸収されほとんど表面から出てくることができないため黒く見えるのです。

事例として金属でメッキされたピカピカの針を束ねて上から見ると実は真っ黒です。光が反射を繰り返し金属によって吸収されてしまうからです。

針を千本合わせた場合

針を千本合わせた場合カーボンブラック

カーボンブラックは、天然ガスや石油系原料を不完全燃焼させて作られる炭素を主成分とした黒色顔料です。黒色顔料の名称としてカーボンブラックと呼ぶ場合、チャンネルブラック(天然ガスが原料、粒子が細かい)やファーネスブラック(石油系原料、ほとんどのカーボンブラックとして取引されているものはこちら)などの極微細カーボンブラックを指します。

その性質は粒子の大きさや表面性質に依存するため、粒子サイズをコントロールすることによりさまざまな黒の開発を行っています。すべての塗料の黒は、顔料を樹脂で分散して作っています。

カーボンブラック顔料

カーボンブラック顔料顔料を選ぶ

現在、関西ペイントでは、複数の塗料分野で多様な色を作り出すために、何百種類もの着色顔料を用途によって使い分けています。有機系青顔料にも、性質と色調が異なる多くのフタロシアニン顔料やインダンスレンブルー顔料などが使い分けられています。塗料に使う顔料には、その品質を確認し保証するための厳しいテストが課せられます。例えば非常に強い光を発するキセノンランプによる1000時間以上の促進耐候性試験や、沖縄地方での2年以上の屋外ばくろ試験に耐えたものだけが実際に塗料化されています。

顔料の標本

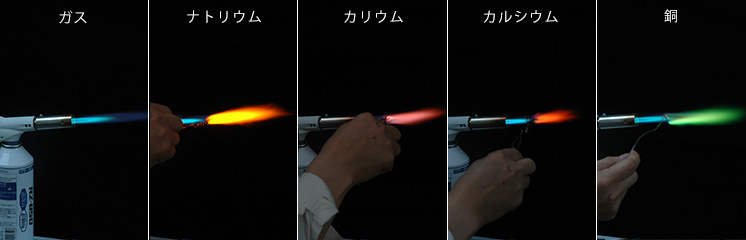

顔料の標本炎色反応と発光分光分析

ある元素を含む金属化合物を燃やすとその元素固有のさまざまな色の炎を出して燃えます。これは「炎色反応」と呼ばれ、夜空を彩る花火に利用されています。元素によって固有の光を発するため、どのような光を発しているかを調べると、未知の試料の中にどのような元素が含まれているかを分析することができます。関西ペイントでは炎よりはるかに高温(数千度)が得られるプラズマを使って加熱するICP発光分光分析装置という分析機器を使って塗料やその原料などに含まれる鉛、カドミウム、水銀などの重金属の微量分析を行っています。

ガス→ナトリウム→カリウム→カルシウム→銅

ガス→ナトリウム→カリウム→カルシウム→銅金属の色の原理

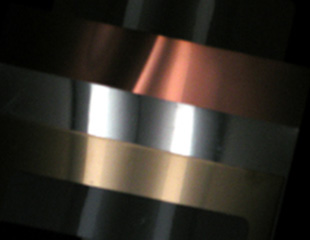

金属は光をよく反射し、また強く吸収します。その組み合わせにより、金属的な光沢のある色合いに見えます。例えば、銀は可視光の95%以上を反射するので銀色に見えるのですが、残りの5%は吸収されてしまいます。金属は通常光を通しませんが、非常に薄いと光を通すようになります。マジックミラーなどがその特徴を利用しています。

反射する窓(マジックミラー)

反射する窓(マジックミラー)反射光の色

光は塗膜の表面で反射しているため、白い蛍光灯は白く映り込み色の影響を受けません。しかし金属だけは異なります。金属の光の反射率は非常に高く、アルミ板では90%を超えます。また、塗料などの非金属と異なり、金属の光の反射光にはその金属に固有の色がついていることも特徴です。

反射光が着色すること例にはもうひとつあります。レンズなどの表面の反射光です。例えば眼鏡の表面は反射防止コーティングが施されていますが、このコーティング膜は非常に薄く光が干渉するため着色します。しかも、角度によって色が変化するのが特徴です。このような金属や干渉効果による着色は、メタリックやパール塗装で色材として応用されています。

光を反射する金属

光を反射する金属シルバーメタリック

マイクロスコープを通したシルバーメタリック

マイクロスコープを通したシルバーメタリック

シルバーメタリックの塗料

シルバーメタリックの塗料

シルバーメタリックとは、キラキラした光輝感とともに、形の美しさを引き立たせる立体感のある色合いを指します。光輝感は、アルミニウムの微細な粉末を加工した鱗片状の金属アルミニウムフレークの輝きを利用しています。より強い輝きを求めて塗料の開発が進められ、アルミの蒸着膜から作られた極めて薄いアルミニウムフレークを使い、特殊な塗装をすることによって、メッキのような質感を実現したものもできています。

シルバーメタリックの塗料

シルバーメタリックの塗料

マイクロスコープを通したシルバーメタリック

マイクロスコープを通したシルバーメタリック

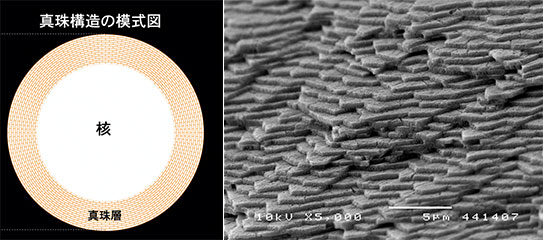

真珠の輝き

真珠の層は、コンキオリンというタンパク質とアラゴナイトという炭酸カルシウムの結晶がちょうど煉瓦を積んだような形に何層も積み重なってできています。厚みは1㎜に満たないものでも層の数は千層を超えるのです。各層が少しずつ光を反射した結果、「多重反射」と「光の干渉」という効果によって、内面から輝くような独特の真珠光沢と色調が得られ、真珠の輝き、パールカラーとして認知されています。

*多重反射 反射光が向い合った面でさらに反射されることを繰返すこと

真珠内部の構造

真珠内部の構造透明色と干渉色(パール顔料)

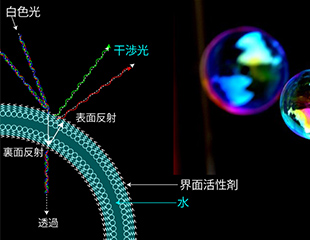

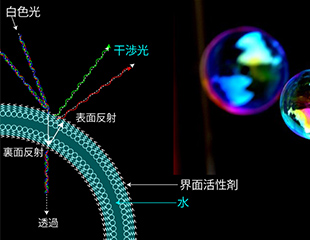

シャボン玉と液膜の構造と光の干渉原理

シャボン玉と液膜の構造と光の干渉原理

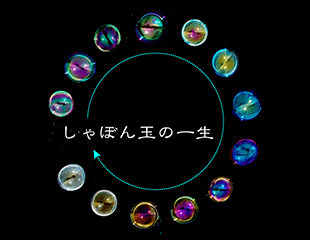

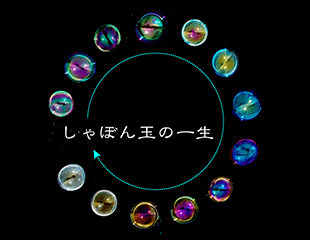

シャボン玉の一生

シャボン玉の一生

干渉色とは、光と透明な薄い膜の関係により作り出される色のことを指します。刻々と変化するしゃぼん玉の色は光の干渉によって生じます。その膜の厚みはできたてでは厚くなり、時間が経つにつれだんだん薄くなっていき、それと共に色が変化していきます。このような現象は光が波としての性質を持つこと、そして光の波長によってその屈折率が異なるためであることが分かっています。1960年代に、天然の雲母を粉砕して作った透明な薄片を屈折率が高く光をよく反射する二酸化チタンで被覆する技術が開発され、また、二酸化チタンの厚みを変化させることによっていろいろな干渉色を発する干渉パール顔料が開発されました。

シャボン玉の一生

シャボン玉の一生

シャボン玉と液膜の構造と光の干渉原理

シャボン玉と液膜の構造と光の干渉原理

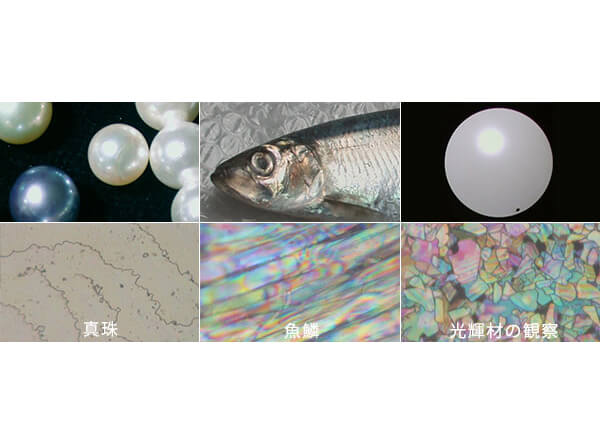

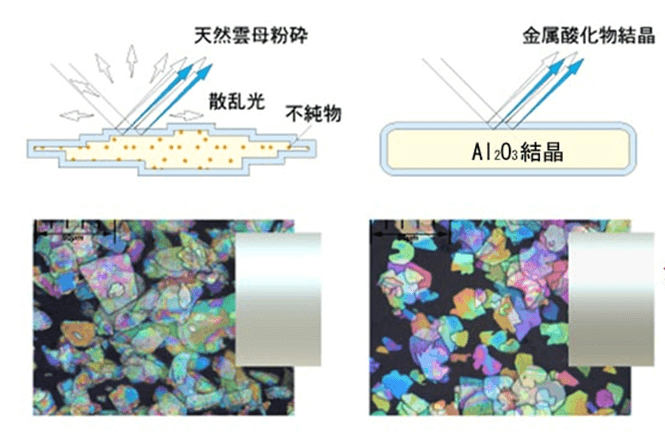

パールカラーの歴史

真珠の輝き、パールカラー実現への挑戦は、魚のうろこを利用することから始まりました。その後、化学的に合成し、本物に近い真珠光沢を実現することができたのですが、重金属を含んでいたり、耐光性に問題があったりして塗料・塗装に用いることはできませんでした。そして雲母鉱石を原料として、その薄片に酸化チタンをつけるという技術が開発・改良され、1980年代に自動車用塗料としてホワイトパールが実用化され、高級な白として市場にデビューしました。さらにより白いホワイトパールを目指して天然雲母にかわるものとして合成雲母が、より光輝感のあるホワイトパールを目指して 酸化アルミニウム(アルミナ) の結晶を基材とする パール顔料(アルミナフレーク) が開発されました。そしてその輝きと微妙な色調変化を実現するために、塗装膜厚や塗装工程を工夫したホワイトパールカラーが実現しています。

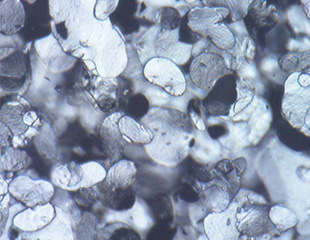

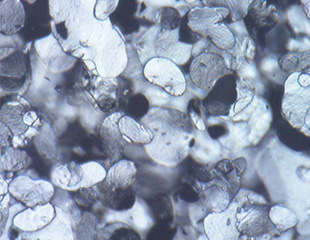

真珠と魚鱗と光輝材の観察

真珠と魚鱗と光輝材の観察

パール顔料の進化

パール顔料の進化

色の質感

ワインの画像とそのイメージを再現した塗色

ワインの画像とそのイメージを再現した塗色

塗料の色彩開発において最先端を走る自動車の色の開発現場では、光輝感、深み感、透明感、高級感などを色の「質感」としてとらえています。色の3要素である色相(色合い)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)に加え「質感」や微妙な色調変化などの要素を加味しながら、新しい意匠開発にむけて努力が積み重ねられています。

ワインの画像とそのイメージを再現した塗色

ワインの画像とそのイメージを再現した塗色

光と光沢

光と光沢

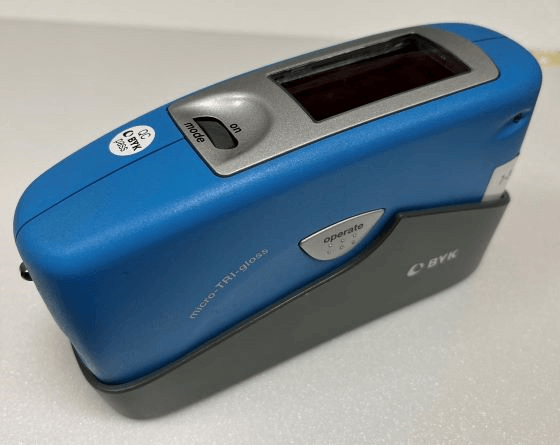

光沢は、塗料・塗膜の品質確認の際の重要なチェック項目の一つです。「グロス」「鏡面光沢度」と呼ばれることもあります。また塗膜の耐久性を調べる際にも、初期の光沢がどれだけ維持されているか、という見方で利用されます。色彩が光と「もの」との関わりに左右されるように、光沢も「もの」の表面の光学的な性質に左右されます。光沢とは、単純にものの表面での光の反射現象ではあるのですが、色彩と同様にものの見え方に影響を与える要因であり、色彩とも深い関わりがあるといえます。

光沢計

光沢計光沢と観測角度

光の反射は角度に依存するため、塗膜の平滑性を評価するための光沢の評価には垂直に近い20度グロスや60度グロスなど、特定の角度の光沢値が用いられます。建築分野などでは85度グロスが用いられることもあります。インテリアなどによく使われる艶消し塗装では、光沢がないことが重要なのですが、塗面と平行になればなるほど光の反射が大きくなり、光沢を生じてしまうことがあります。それを評価するのに85度という角度が重要になります。

同じ艶消し塗装の壁でも、平行に近づくと光沢が感じられます。

同じ艶消し塗装の壁でも、平行に近づくと光沢が感じられます。光沢制御技術

関西ペイントにはいくつかの優れた光沢制御技術があります。たとえばプレコートメタルに使われる工業用塗料は、高温短時間で焼付硬化されるのですが、その際に塗膜の表面に縮みによる凹凸が形成されるように設計されていて、非常に丈夫でかつ折曲げなどの加工性に優れた艶消し塗面が形成され、家電などの素材や、金属サイディングの素材に使われています。

左:ネオマット表面 右:サイディングの例

左:ネオマット表面 右:サイディングの例色の分析とデジタル技術

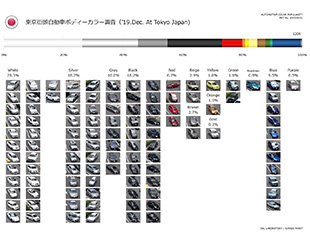

カラーポピュラリティー

カラーポピュラリティーとは、色の流行の歴史をグラフにしたもので、関西ペイントでは主に自動車のボディーカラーの開発に活用されています。国や地域によって異なるそれぞれの色の文化や流行が反映されています。

東京街頭自動車ボディーカラー調査’(\'19.June. At Tokyo Japan)

東京街頭自動車ボディーカラー調査’(\'19.June. At Tokyo Japan)デジタルライブラリ

関西ペイントの色彩情報は、配合などの技術情報、光学的な測色情報のみならず、感性的な情報もふくめて、40年以上前の情報までデジタルライブラリ化し、デジタルツールとして活用しています。

例えば新色開発の際、デザイナーの思い描く「深み感のあるワインのような赤」を、数万色におよぶ過去の開発色のライブラリから瞬時に、最もイメージに近い色を探し出すことができます。

デジタルツールを利用してイメージ色の近似色を検索した事例です。

デジタルツールを利用してイメージ色の近似色を検索した事例です。CCMと缶内調色

塗料の製造では、さまざまな色の原色を混合し目的の色を作り出したり、ピタリと色を合わせる作業を「調色」と言い、このプロセスには色や材料の特徴を知り尽くした調色技術者が活躍しています。そして現在では、混色理論とコンピューターの活躍で色々な顔料を混合した時の光の吸収や散乱を計算し塗料の配合を導き出しています。このようなCCM(コンピュータ・カラー・マッチング)といった技術と自動計量機を組み合わせることで、1缶から簡単に調色が可能になったシステムを缶内調色と呼んでおり、調色技術の開発もまだまだ進んでいきます。

缶内調色機

缶内調色機